Studie zur Klimaneutralität Deutschlands: Szenarien und Zukunftsideen

Im Rahmen einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) wurden vier mögliche zukünftige Welten des Energiesystems modelliert, um die Auswirkungen gesellschaftlicher Trends auf das Erreichen der Klimaziele zu untersuchen. Jedes Szenario stellt eine unterschiedliche Entwicklungsrichtung dar, die auf spezifische Annahmen und Veränderungen im Bereich der Technologie, Effizienz, politischen Entscheidungen und globalen Krisen basiert. Hierfür haben die Forscher:innen unter Verwendung des sektorenübergreifenden Energiesystemmodells REMod kostenoptimierte Entwicklungspfade für die Sektoren Energiewirtschaft, Verkehr, Industrie und Gebäude untersucht. Dabei wurde auch die dafür erforderliche Infrastruktur berücksichtigt.

Diese Modelle dienen nicht als Prognosen für die zukünftigen Entwicklungen der Energiewirtschaft, sondern sollen beispielhaft Zusammenhänge sichtbar und die Komplexität des Themas Energiewende besser greifbar machen.

Quelle: https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/ISE_WegeKlimaneutralEnergiesystem_final.pdf, S. 32.

Untersuchungsgegenstand: Beschriebene Szenarien und ihre Ergebnisse

Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen, dass die Elektrifizierung der Sektoren eine zentrale Rolle für eine kosteneffiziente Transformation hin zur Klimaneutralität spielt. In allen untersuchten Szenarien haben die Forscher:innen sowohl die Klimaziele der Bundesregierung als auch das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 berücksichtigt und erfolgreich erreicht. Dabei wurde sichergestellt, dass die Energieversorgung jederzeit in allen Verbrauchssektoren gewährleistet ist. Auch konnte der Einfluss geopolitischer Veränderungen verzeichnet werden.

Ein Szenario, „Technologieoffen“, beschreibt eine Energiewende, die ohne zusätzliche Einschränkungen auskommt und eine große Flexibilität bei der Auswahl der verfügbaren Technologien zulässt.

Ein weiteres Szenario, genannt „Effizienz“, setzt auf verschärfte Klimaziele. In dieser Variante wird Deutschland bis 2045 insgesamt 1000 Megatonnen CO2 weniger ausstoßen als in den anderen Szenarien. Dies setzt einen beschleunigten Ausbau von Photovoltaik und Windkraft voraus. Das Ergebnis ist eine Reduktion der Energienachfrage aufgrund höherer Effizienz und eines gesunkenen Verbrauchs.

Im dritten Szenario, „Beharrung“, wird an bestehenden Technologien wie Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren und Öl- oder Gasheizungen festgehalten. Auch der notwendige, klimaschonende Umbau der Industrie wird hier so lange hinausgezögert, bis die Klimaneutralität schließlich doch noch erreicht wird. Dadurch wird die Energiewende auf das maximal mögliche Datum verzögert.

Das letzte Szenario, „Robust“, berücksichtigt geopolitische Unsicherheiten und Klimaveränderungen. In diesem Fall gehen die Forscher:innen davon aus, dass die Verfügbarkeit von Solaranlagen und Batteriespeichern aufgrund zukünftiger geopolitischer Entwicklungen eingeschränkt sein könnte. Diese Unsicherheiten führen zu einer Verzögerung beim Ausbau der Solarenergie.

Die Studie verdeutlicht, dass Verzögerungen bei der Energiewende und dem Ausbau von Ökostromkapazitäten die Gesamtkosten der Energiewende erheblich erhöhen könnten. Der schnellstmögliche Übergang zu einem strombasierten Energiesystem in allen Sektoren erweist sich als besonders kosteneffizient. Es wird prognostiziert, dass bis 2045 die Wärmepumpe zur führenden Heiztechnologie avancieren wird. Auch im Individualverkehr ist eine klare Tendenz hin zu batteriebetriebenen Fahrzeugen erkennbar. Gleichzeitig wird der Elektrifizierungsgrad der Industrie bis dahin auf etwa 70 Prozent ansteigen.

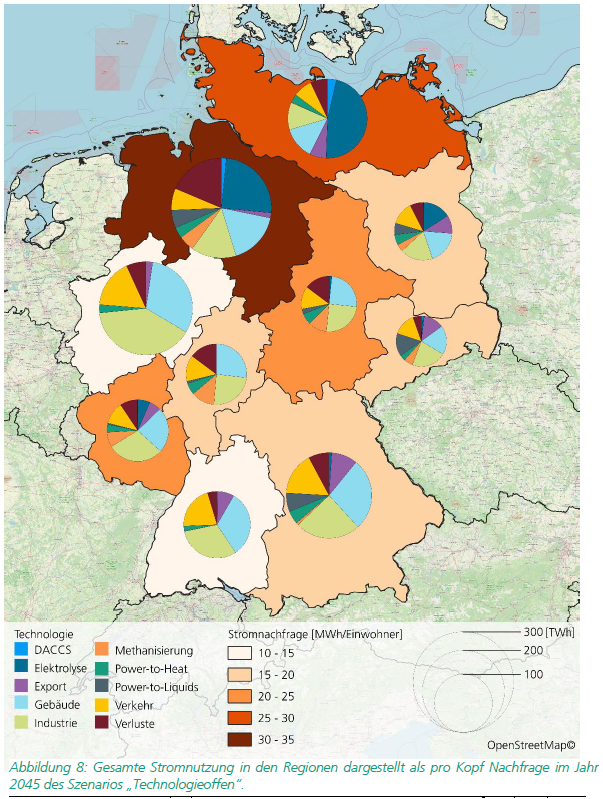

Anstieg des Strombedarfs und Ausbau der Infrastruktur

Die ansteigende Elektrifizierung beim Heizen führt zu einem Anstieg des Strombedarfs. Laut den Forscher:innen wird sich dieser in allen Bundesländern verdoppeln. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Sektorkopplung, durch die in windreichen Bundesländern wie Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern die heimische Wasserstoffelektrolyse einen großen neuen Stromverbraucher schafft. Es wird erwartet, dass bis 2045 etwa 65 Gigawatt Elektrolyseleistung benötigt werden, eine Menge, die zu einem Gesamtstrombedarf von 1150 bis 1650 Terawattstunden führen könnte.

Laut den Forscher:innen könnte das große Windkraftpotenzial dazu führen, dass die nördlichen Bundesländer zu den Hauptzentren der Primärenergieerzeugung werden. Diese Energie müsse dann in die Verbrauchszentren im Westen und Süden Deutschlands transportiert werden. Laut der Studie werden diese Bundesländer im Jahr 2045 bis zu einem Drittel des Bedarfs an Primärenergie und Wasserstoff decken. Daher ist es erforderlich, die Infrastruktur für den Transport von Strom und Wasserstoff vom Norden in den Süden weiter auszubauen. Darüber hinaus sind für die Nutzung von Wasserstoff als Flexibilitätsspeicher mindestens 130 Terawattstunden an Speicherkapazität notwendig.

Kosten der Szenarien

Betrachtet man die Kosten, die von den Szenarien bis 2045 voraussichtlich entstehen könnten, schneidet eindeutig das Szenario „Effizienz“ (Mittlere CO2-Vermeidungskosten von 90 €/Tonne CO2) am besten ab. Ein Festhalten am bisherigen System, das Szenario „Beharrung“, kann laut den Forschern ein Vielfaches der Kosten verursachen (320 €/Tonne CO2). Auch lässt sich an der Studie ablesen, dass ein energiepolitisches Beharren zu einer ähnlichen Kostensteigerung führen würde, wie die Investition in ein Energiesystem nach dem Szenario „Robust“. Letzteres wäre jedoch spürbar widerstandsfähiger gegenüber geopolitischen Einflüssen und Klimaveränderungen und könnte langfristig die Entstehung von Kosten vermeiden.

Das Szenario „Technologieoffen“ läge kostentechnisch im Mittelfeld (220 €/Tonne CO2), erfordere bis zum Jahr 2045 aufgrund der gesteigerten Nachfrage jedoch höhere Gesamtkosten des Energiesystems i.H.v. ca. 630 Mrd. € im Vergleich zu dem Szenario „Effizienz“.

Weitere Informationen zur Studie finden Sie unter: https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/wege-zu-einem-klimaneutralen-energiesystem.html

Andere Ansätze

Das Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) hat zusammen mit anderen Institutionen in einem gemeinsamen Vortrag im Jahr 2024 erläutert, wie ein wirtschaftlicher Ansatz zur Bewältigung der aktuellen Klimaherausforderungen aussehen könnte. Im Fokus steht dabei die Möglichkeit, die Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre zeitweise über die angestrebten Ziele hinaus ansteigen zu lassen, um die gesteckten Klimaziele dennoch zu erreichen. Hierfür sollen Technologien wie Luftfilteranlagen oder spezielle Plantagen zur Nutzung schnell wachsender Biomasse eingesetzt werden, die in Verbindung mit CO2-Abscheidungs- und -Speicherungstechniken genutzt werden könnten. Es wurde argumentiert, dass durch die CO2-Entnahmen sowohl die verbleibenden, schwer vermeidbaren Emissionen als auch das vorübergehende Überschreiten der CO2-Konzentrationen ausgeglichen werden können.

Hierfür wird der Zeitraum nach der Klimawende angesetzt. Diese Aufgabe ist äußerst anspruchsvoll, weshalb mit Hilfe der Szenarien erste Ansätze und Entscheidungshilfen ermöglicht werden sollen: So zeigte sich, dass in einigen Szenarien die Kosten für CO2-Entnahmen bis zur Mitte des Jahrhunderts etwa 3 % der globalen Wirtschaftsleistung ausmachen könnten. Aus diesem Grund ist es entscheidend, diese Maßnahmen effizient und nachhaltig zu gestalten und Fehlgebrauch zu verhindern. So zum Beispiel bei einem bereits vorgeschlagenen Instrument, den Clean-up-Zertifikaten, gilt es achtsam zu entscheiden. Diese verknüpfen das Recht, eine Tonne CO2 zu emittieren, mit der Verpflichtung, zu einem festgelegten Zeitpunkt in der Zukunft dieselbe Menge CO2 wieder zu entfernen.

Wie könnte die Umsetzung des Konzepts aussehen?

Um die physikalischen sowie wirtschaftlichen Herausforderungen bei der Umsetzung des Konzepts zu gewährleisten, wird die Schaffung einer starken, unabhängigen Institution vorgeschlagen. Diese Institution könnte laut den Autoren/Autorinnen als „Europäische Kohlenstoff-Zentralbank“ (European Carbon Central Bank) fungieren und die Regulierung der Netto-Emissionen durch die Vergabe von Clean-up-Zertifikaten übernehmen. Vergleichbar mit der Europäischen Zentralbank die Zinspolitik unabhängig von politischen Einflüssen gestaltet, könnte diese neue Behörde die Steuerung der Emissionen vom tagespolitischen Geschehen entkoppeln. Darüber hinaus wäre sie in der Lage, den wirtschaftlichen Wert temporärer CO2-Entnahmen, wie etwa Aufforstung oder die Speicherung von CO2 in Baumaterialien, angemessen zu bewerten. Um sicherzustellen, dass Unternehmen ihre Verpflichtungen zur CO2-Rückführung nicht durch Insolvenz umgehen, wären finanzielle Sicherheiten bei dieser Institution zu hinterlegen.

Bildquelle: https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/wege-zu-einem-klimaneutralen-energiesystem.html

Quellen:

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/ISE_WegeKlimaneutralEnergiesystem_final.pdf

https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/wege-zu-einem-klimaneutralen-energiesystem.html

https://www.erneuerbareenergien.de/energiemarkt/energiemaerkte-weltweit/fraunhofer-ise-zeigt-wege-zur-klimaneutralitaet-deutschland

https://www.energie.de/et/news-detailansicht/nsctrl/detail/News/wie-eine-kohlenstoff-zentralbank-europa-zum-co2-staubsauger-machen-kann

https://www.mcc-berlin.net/fileadmin/data/C18_MCC_Publications/240916_Edenhofer_Th%C3%BCnenVorlesung.pdf

https://www.pik-potsdam.de/de/aktuelles/nachrichten/wie-eine-kohlenstoff-zentralbank-europa-zum-co2-staubsauger-machen-kann