Energetische Sanierung als gesamtgesellschaftliches Projekt: Einsparpotenziale, Maßnahmen, Auswirkungen und Förderstrategien

Angesichts der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und deren Beitrag zur Erderwärmung steht Deutschland vor der Aufgabe, seinen Energiebedarf in Zukunft zunehmend aus erneuerbaren Quellen zu decken und zugleich die Energieeffizienz, vor allem im Gebäudesektor, zu steigern. Besonders mit Blick auf nationale und internationale Klimaschutzziele wird deutlich, wie umfassend diese Änderungen sein müssen. Die Gebäude-Energiewende ist dabei von besonderer Bedeutung, da sie nicht nur die CO₂-Emissionen erheblich senken kann, sondern auch zur Stabilität der Energieversorgung und zur langfristigen Kostenreduktion beiträgt, indem Sie maßgeblich zu einer Senkung des Energieverbrauchs führt.

Die Deutsche Energie-Agentur (dena) hat im Jahr 2024 in Kooperation mit dem Öko-Institut e.V. einen Bericht mit dem Titel „Soziale Aspekte in der Gebäude-Energiewende“ veröffentlicht, der genauer auf einen Aspekt der Energiewende eingeht, der bisher nur selten in den Fokus gerückt wurde: Wie lässt sich das Großprojekt Energiewende gesamtgesellschaftlich und gleichzeitig sozial verträglich und gerecht umsetzen?

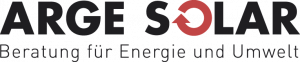

Hintergrund für den Bericht ist die Tatsache, dass Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zunehmend von den Kosten für Heizen, Wohnen und Sanierungsmaßnahmen belastet werden. Vor allem Inflation und steigende Wohn- und Wärmekosten tragen zu einer Verschärfung bei. So entwickelte sich der Anteil von Haushalten, die ihre Wohnung nicht ausreichend beheizen können, seit 2001 von 3,3 auf heute 8,2 Prozent. Dies geht aus dem Bericht hervor.

Laut dem Bericht ist die Gebäude-Energiewende daher „in ihrer Essenz auch eine soziale Frage, die es für einen gelungenen Prozess zu klären gilt. Es [brauche] einen breiten Konsens über die Notwendigkeit der Umsetzung und eine faire Verteilung von Kosten und Nutzen der Transformation.“

Der zentrale Ansatzpunkt des Berichtes ist es, ein grundlegendes Verständnis den Status Quo und die herrschenden Zusammenhänge zu schaffen, um überhaupt die Entwicklung von Ansätzen und Werkzeugen für die sozial gerechte Ausgestaltung der Gebäude-Energiewende möglich zu machen.

Der Gebäudesektor: Aktueller Stand und Potentiale

Der Bericht stellt deutlich dar, dass der Gebäudesektor in Deutschland in Bezug auf CO2-Emissionen bisher noch nicht ausreichend stark genug berücksichtigt wurde. Diesbezüglich betont der Bericht, dass laut Klimaschutzgesetz rund 15 Prozent der CO2-Emissionen auf diesen Sektor entfallen würden, wobei Haushalte einen wesentlichen Anteil ausmachen. Betrachtet man den Gesamtenergieverbrauch aus Strom, Fernwärme und Industriegebäuden, beträgt der Anteil des Gebäudebereichs etwa 35 Prozent des Endenergieverbrauchs und rund 30 Prozent der CO2-Emissionen. Besonders hohe Emissionen entstünden dabei durch die Nutzung fossiler Heizungen und ineffizienter Gebäudehüllen, die zu Wärmeverlusten führen.

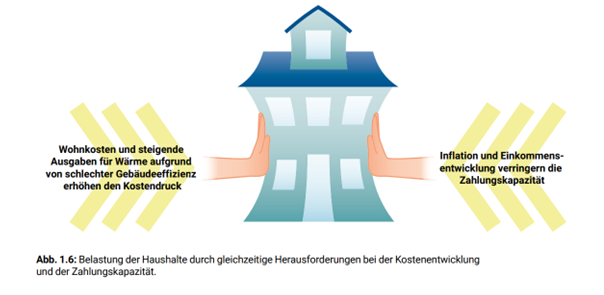

Zudem hebt der Bericht hervor, dass die energetische Sanierung von Gebäuden und der Umstieg auf erneuerbare Heizsysteme nicht nur signifikante Potenziale für Energie- und Emissionseinsparungen bieten. So können der Austausch einer fossilen Gasheizung durch ein System auf Basis erneuerbarer Energien, wie auch die Verbesserung der Gebäudehülle, die CO2-Emissionen weitestgehend reduzieren und somit auch die laufenden Energiekosten langfristig erheblich senken, um Investitionen zu amortisieren.

Notwendige Schritte zur Erreichung der Klimaneutralität

Um die klimapolitischen Ziele zu erreichen, seien neben den bestehenden Maßnahmen zusätzliche Schritte erforderlich, wie im Hintergrundpapier „Gebäudestrategie Klimaneutralität“ des BMWK dargelegt. Insbesondere die flächendeckende energetische Sanierung von Gebäuden ist zentraler Bestandteil dieser Strategie. Der Bericht betont hierbei besonders, dass stärkere Bemühungen angestrebt werden sollten, Maßnahmen sozial gerecht zu gestalten, denn umfassende Sanierungen zur Gebäudehülle oder der Austausch veralteter Heizsysteme hätten direkte Auswirkungen auf den Alltag und die Finanzen vieler Haushalte, seien für einkommensschwächere Haushalte aber häufig schwieriger finanzier- und umsetzbar. Nicht selten stelle die finanzielle Belastung die größte Hürde zur Umsetzung energetischer Sanierungsmaßnahmen dar.

Grundsätzlich unterscheidet der Bericht drei Kategorien, um sozial verträgliche Ansätze zu entwickeln, die sowohl Kostenreduzierungen, Möglichkeiten energetischer Sanierung, Fortschreiten der Energiewende als auch das Anstreben der Klimaschutzziele ermöglichen:

- Anpassungen des Nutzerverhalten

Haushalte können durch Anpassungen des Nutzerverhaltens – wie das Absenken der Raumtemperatur oder das weniger Heizen – Kosten sparen. Eine Temperaturreduzierung um 1 C° kann etwa fünf bis sechs Prozent Energie und Energiekosten einsparen. Weitere einfache Maßnahmen umfassen das Freihalten von Heizkörpern, damit diese effektiv arbeiten können und effizientes Lüften. Während diese Optionen kurzfristig Einsparungen bringen, ist ihr langfristiges Potenzial begrenzt und sie können den Wohnkomfort ab einer gewissen Intensität negativ beeinträchtigen. - Maßnahmen mit geringem Investitionsaufwand

Dazu gehören kostengünstige technische Optimierungen wie die Einstellung von Thermostaten, Heizungsentlüftung, hydraulischer Abgleich der Heizung, sowie die Dämmung von Rohren und das Abdichten von Fenstern. Diese Maßnahmen sind oft auch für Haushalte mit begrenzten Mitteln umsetzbar und können auch von Mietparteien durchgeführt werden. Dadurch sind die Maßnahmen zwar zugänglicher, ihr anteiliges Einsparpotential ist aber nicht übermäßig groß. - Strukturelle, aber investitionsaufwändige Maßnahmen

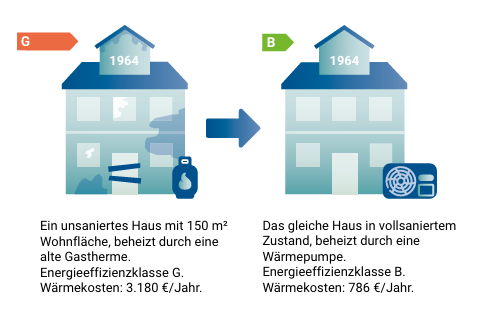

Zu diesen gehören umfassende Verbesserungen an der Gebäudehülle und der Heizungsanlage. Diese Maßnahmen erfordern größere Investitionen, bieten jedoch langfristig das größte Einsparpotenzial und tragen signifikant zur Effizienzsteigerung bei. Sie sind besonders wertvoll, um langfristig den Energieverbrauch und Kosten zu senken und den Komfort zu erhöhen.

Insgesamt können alle drei Kategorien zu einer Reduzierung der Heizkosten beitragen, wobei umfassendere Investitionen in die Gebäudehülle und Heizsysteme die nachhaltigsten Einsparungen bieten. Diese Darstellung zeigt exemplarisch die Potenziale verschiedener Einsparmaßnahmen im Einzelnen an einem Beispielgebäude.

Sanierung älterer Gebäude

In Deutschland verbrauchen laut dem Bericht besonders alte Gebäude, die vor 1978 errichtet wurden, überdurchschnittlich viel Energie. Diese „Worst-Performing-Buildings“ haben einen Energieverbrauch von mehr als 250 kWh/m²a und sind somit energetisch ineffizient. Eine Sanierung ist wirtschaftlich sinnvoll, da die Immobilien entsprechend hohe Energiekosten verursachen und sich Investitionen folglich schnell amortisieren können.

Laut Dena können einkommensschwache Mieter von gesenkten Energiekosten profitieren, solange diese nicht durch eine Modernisierungsumlage vollständig aufgezehrt werden, selbstnutzende Eigentümer mit geringem Einkommen durch die reduzierten Heizkosten und mehr Unabhängigkeit von Energiepreisschwankungen.

Besonders wichtig sei, dass Eigentümer in energetisch wenig effiziente Gebäude investieren, insbesondere wenn sie einkommensschwache Mietende beherbergen. Trotz der Bedeutung dieser Investitionen betont der Bericht, dass viele Eigentümer zögern Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und zum Umstieg auf erneuerbare Energien zu ergreifen.

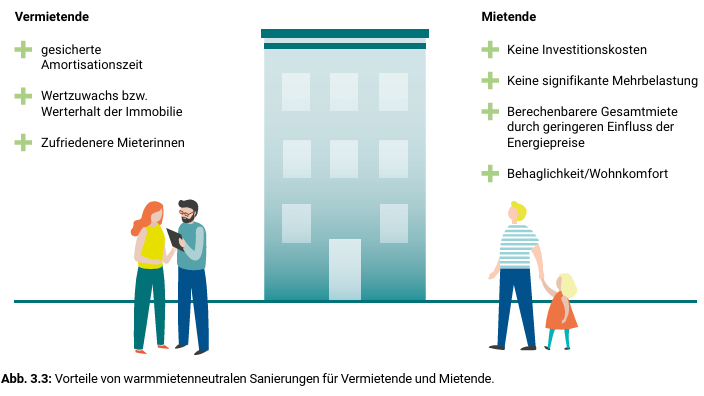

Die Studie verweist darauf, dass in Deutschland über 40 Millionen Haushalte leben, wobei mehr als die Hälfte davon zur Miete wohnen. Die Möglichkeiten zur Umsetzung von Energieeffizienz-Maßnahmen für Mietende seien jedoch oft begrenzt. Wenn laut Bericht Vermietende in energieeffiziente Sanierungen oder erneuerbare Energien investieren, profitieren Mietende langfristig von niedrigeren Energiekosten, ohne die hohen Anfangsinvestitionen selbst tragen zu müssen. Als einen wichtigen Ansatz wird die sogenannte Warmmietenneutralität betont, bei der nach einer Sanierung die Summe von Kaltmiete und Energiekosten konstant bleibt. Angesichts steigender CO2-Kosten für fossile Brennstoffe könnten erneuerbare Wärmeerzeuger langfristig kosteneffizienter sein und so zusätzliche Entlastungen für Mietende bringen.

Anforderungen für eine erfolgreiche Umsetzung

Für den Erfolg der Energiewende hebt der Bericht eine breite Unterstützung innerhalb der Gesellschaft als entscheidend hervor. Der Transformationsprozess müsse soziale, ökologische und ökonomische Aspekte berücksichtigen und miteinander verbinden.

Für eine erfolgreiche Umsetzung energetischer Maßnahmen seien demnach folgende Punkte essenziell:

- Zugang zu klaren Informationen über Handlungsoptionen und deren Vorteile.

- Verlässliche Informationen zu Bau- und Energiepreisen sowie Förderkonditionen.

- Wissen über die langfristigen Vorteile hoher Investitionen zur Reduzierung zukünftiger Kosten.

Viele Haushalte stünden vor der Frage, ob sich energetische Maßnahmen lohnen, da sie Kredite benötigen oder auf Ersparnisse angewiesen sind. Für Haushalte mit geringem Einkommen seien die Kosten im Verhältnis zu ihren laufenden Ausgaben hoch, Maßnahmen wie der Austausch von Fenstern können laut Bericht eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen. Große Investitionen seien jedoch erforderlich, um langfristig in energieeffizienten und bezahlbaren Wohnungen zu leben. Besonders kostenintensive Modernisierungen stellen entsprechend dem Bericht jedoch finanziell hohe Hürden dar, obwohl sie die größten Energieeinsparungen bieten. Aus diesem Grund seien die verschiedenen finanziellen Förderungen unbedingt notwendig.

Eine Komplettsanierung erfordere oft eine langfristige Bindung finanzieller Ressourcen selbst bei mittleren Einkommen.

Förderung und Finanzierung der energetischen Sanierung

Investitionen in erneuerbare Heizsysteme und Energieeffizienzmaßnahmen seien anfänglich oft teurer als fossile Systeme oder keine Maßnahmen. Unterstützungen durch staatliche Förderprogramme und attraktive Finanzierungsangebote sind laut dem Bericht daher entscheidend. Niedrigere Kreditsummen, oft durch Zuschüsse ermöglicht, würden dabei das Risiko für Banken senken und können bessere Zinssätze bieten.

Der Staat fördert solche Investitionen insbesondere durch die „Bundesförderung effiziente Gebäude“ (BEG) und KfW-Kreditprogramme, die auf Energieeinsparungen und Emissionsreduktionen abzielen. Seit dem Jahr 2024 besteht die Möglichkeit auf einen Einkommensbonus für Haushalte mit einem zu versteuernden Einkommen unter 40.000 Euro jährlich.

Fördermaßnahmen sind oft an technische Kriterien gebunden, um die Effizienz und Emissionsreduktion zu gewährleisten. Während Einzelmaßnahmen bestimmte Dämmwerte erfüllen müssen, wird die Förderung bei Komplettsanierungen nach dem verbleibenden Energieverbrauch des Gebäudes gestaffelt. Ambitionierte Sanierungen erhalten stärkere Förderungen.

Der Bericht hebt zudem hervor, dass die energetische Sanierung für Vermietende ebenfalls von Bedeutung sei. Während das CO2-Kostenaufteilungsgesetz teilweise die Kosten auf Vermieter umlege, würden die Mieter die gesamten Energiekosten tragen. Vermieter, die Sanierungen vornehmen, können die Kosten auf die Mieter umlegen, was die Refinanzierung erleichtere. Förderungen helfen laut dem Bericht, die umlegbaren Modernisierungskosten zu senken und die finanzielle Belastung für Mieter zu reduzieren. Daher sei es wichtig, dass Vermieter Anreize nutzen und Sanierungsmaßnahmen ergreifen, um die Energieeffizienz ihrer Gebäude zu verbessern und die Kosten für Mietende zu senken.

Wenn Sie sich zu diesen oder ähnlichen Themen tiefgehender informieren möchten, empfehlen wir Ihnen die Fachinformationen und weiteren Materialien im „Energiespar-Wiki“ der Landeskampagne „Energieberatung Saar“.

Fazit

Für das Gelingen der Energiewende ist gesellschaftliche Teilhabe entscheidend. Die Transformation sollte als ein Vorhaben mit zahlreichen individuellen und gemeinschaftlichen Vorteilen betrachtet werden. Personen, die energetische Sanierungen nicht eigenständig finanzieren können, benötigen effektive Unterstützung, um von den Vorteilen erneuerbarer Energien und verbesserter Energieeffizienz zu profitieren. Anpassungen bestehender Förderangebote können diese Unterstützung gezielter und gerechter gestalten.

Ein Großteil der staatlichen Förderungen fließt derzeit in wenig effiziente Gebäude, häufig mit fossilen Heizsystemen. Investitionen in solche Gebäude sind besonders gewinnbringend, da sie langfristige Energieeinsparungen und staatliche Kostenreduzierungen ermöglichen. Dennoch profitieren aktuell vor allem Haushalte mit höheren Einkommen von Effizienzmaßnahmen und erneuerbarem Heizen.

Um die Beteiligung der Bevölkerung zu fördern, sollten Förder- und Unterstützungsansätze die soziale und ökonomische Lage der Menschen berücksichtigen. Nur so lassen sich notwendige politische Maßnahmen besser vermitteln und die Motivation für die Energiewende gesamtgesellschaftlich steigern. Der aktive Beitrag von Eigentümern, Mietern und Vermietern ist entscheidend für eine erfolgreiche Transformation. Eine gerechte und zielgerichtete Förderung kann dazu beitragen, dass energetische Sanierungen breiter umgesetzt werden und mehr Haushalte unabhängig von der Höhe des Einkommens von den langfristigen Vorteilen profitieren können.

Bildquellen:

https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/PDFs/2024/GEFO_Bericht_Soziale_Aspekte_final.pdf, S. 10.

https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/PDFs/2024/GEFO_Bericht_Soziale_Aspekte_final.pdf, S. 16.

https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/PDFs/2024/GEFO_Bericht_Soziale_Aspekte_final.pdf, S. 8.

https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/PDFs/2024/GEFO_Bericht_Soziale_Aspekte_final.pdf, S. 25.

https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/PDFs/2024/GEFO_Bericht_Soziale_Aspekte_final.pdf, S. 26.

Quellen:

https://www.dena.de/newsroom/meldungen/2024/gebaeude-energiewende-erfodert-soziale-gerechtigkeit

https://www.dena.de/fileadmin/dena/Publikationen/PDFs/2024/GEFO_Bericht_Soziale_Aspekte_final.pdf

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Klimaschutz/gebaeudestrategie-klimaneutralitaet-2045.html

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Klimaschutz/gebaeudestrategie-klimaneutralitaet-2045.pdf?__blob=publicationFile&v=6

https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/effiziente_gebaeude_node.html